|

DR. E. VOGEL

Taschenbuch

der Photographie

Ein Leitfaden für Anfänger

und Fortgeschrittene

Bearbeitet von KARL WEISS

Herausgeber der "Photographie für

alle" und des "Camera Almanach"

37. Auflage

211. bis 230. Tausend

mit 253 Abbildungen

Berlin 1922 Union Deutsche

Verlagsgesellschaft

Zweigniederlassung Berlin

Vorwort

Die

vorliegende Neuauflage hat wesentliche Ergänzungen

und Verbesserungen, entsprechend dem fortgeschrittenen

Stande der photografischen Technik, erfahren.

Es wurden alle wesentlichen Neuerscheinungen

beachtet und die verschiedenen Arbeitsvorschriften

durchgesehen und vielfach durch neuere ersetzt.

Ebenso wurden die Abbildungen mehrfach erneuert

und ergänzt.

Um

dem, der zum erstenmal ein solches Lehrbuch

in die Hand bekommt, das Zurechtfinden und

Verarbeiten zu erleichtern, ist auch die

vorliegende Auflage des Taschenbuches durch

Verwendung zweier verschiedener Schriftgattungen

gegliedert. Das über die ganze Satzbreite

und in größerer Schrift Gesetzte

muss jeder wissen, der mit Verstand und

Sicherheit arbeiten will; das kleiner und

schmäler Gedruckte ist für den

Anfänger zunächst entbehrlich. Um

dem, der zum erstenmal ein solches Lehrbuch

in die Hand bekommt, das Zurechtfinden und

Verarbeiten zu erleichtern, ist auch die

vorliegende Auflage des Taschenbuches durch

Verwendung zweier verschiedener Schriftgattungen

gegliedert. Das über die ganze Satzbreite

und in größerer Schrift Gesetzte

muss jeder wissen, der mit Verstand und

Sicherheit arbeiten will; das kleiner und

schmäler Gedruckte ist für den

Anfänger zunächst entbehrlich.

Die

in früheren Auflagen in den Text eingestreuten

Bildertafeln mussten auch in der vorliegenden

Auflage aus technischen Gründen - besonders

um das Buch nicht unnötig zu verteuern

- nach Textschluss gebracht werden. Damit

der enge Zusammenhang der Tafelbilder mit

dem Text gewahrt blieb, wurden für

die Tafelbilder die bisherigen Abbildungsnummern

beibehalten. In allen denjenigen Fällen,

wo sich bei den Textabbildungen Lücken

ergeben, sind also die fehlenden Nummern

unter den am Schlusse des Textes befindlichen

Tafelbildern zu suchen. Die

in früheren Auflagen in den Text eingestreuten

Bildertafeln mussten auch in der vorliegenden

Auflage aus technischen Gründen - besonders

um das Buch nicht unnötig zu verteuern

- nach Textschluss gebracht werden. Damit

der enge Zusammenhang der Tafelbilder mit

dem Text gewahrt blieb, wurden für

die Tafelbilder die bisherigen Abbildungsnummern

beibehalten. In allen denjenigen Fällen,

wo sich bei den Textabbildungen Lücken

ergeben, sind also die fehlenden Nummern

unter den am Schlusse des Textes befindlichen

Tafelbildern zu suchen.

Berlin-Wilmersdorf, im

August 1922.

Karl Weiß.

Seite A

Inhaltsübersicht

Seite B

Seite C

Einleitung

Die

Photographie umfasst jene Verfahren, nach

denen man mit Hilfe des Lichtes auf lichtempfindlichen

Stoffen Abbildungen von Dingen erhalten

kann. Je nachdem, ob man hierbei noch weitere

Hilfsmittel verwendet oder nicht, kann man

unterscheiden:

1.

Die Bilderzeugung mit Hilfe von Licht und

lichtempfindlichen Stoffen allein, das Lichtpausverfahren

oder Kopierverfahren. Man legt auf

ein lichtempfindliches Papier eine Zeichnung,

ein gemaltes Glasbild oder irgendwelche

andere flache Gegenstände, z.B. Laubblätter,

und deckt darüber eine Glasscheibe;

setzt man das Ganze hellem Tageslicht oder

einer entsprechenden künstlichen Lichtquelle

aus, so wird das Papier an den unbedeckten

oder durchsichtigen Stellen allmählich

braun, bei längerer Belichtung dringt

das Licht auch durch die halbdurchsichtigen

Stellen, so dass sich z.B. bei Blättern

deren Adern markieren; so bekommt man Bilder

der Blätter, in denen der dunkelste

(undurchsichtigste) Teil hell, der durchsichtigste

dunkel ist, also umgekehrt, wie in der Natur;

solch in bezug auf Licht und Schatten verkehrtes

Abbild nennt man ein Negativ. Bild 1 zeigt

uns ein Laubblatt, in der Durchsicht betrachtet

(die wassergefüllten Blattrippen erscheinen

durchsichtiger als die Blattfläche),

Bild 2 eine derartige negative Pause davon. 1.

Die Bilderzeugung mit Hilfe von Licht und

lichtempfindlichen Stoffen allein, das Lichtpausverfahren

oder Kopierverfahren. Man legt auf

ein lichtempfindliches Papier eine Zeichnung,

ein gemaltes Glasbild oder irgendwelche

andere flache Gegenstände, z.B. Laubblätter,

und deckt darüber eine Glasscheibe;

setzt man das Ganze hellem Tageslicht oder

einer entsprechenden künstlichen Lichtquelle

aus, so wird das Papier an den unbedeckten

oder durchsichtigen Stellen allmählich

braun, bei längerer Belichtung dringt

das Licht auch durch die halbdurchsichtigen

Stellen, so dass sich z.B. bei Blättern

deren Adern markieren; so bekommt man Bilder

der Blätter, in denen der dunkelste

(undurchsichtigste) Teil hell, der durchsichtigste

dunkel ist, also umgekehrt, wie in der Natur;

solch in bezug auf Licht und Schatten verkehrtes

Abbild nennt man ein Negativ. Bild 1 zeigt

uns ein Laubblatt, in der Durchsicht betrachtet

(die wassergefüllten Blattrippen erscheinen

durchsichtiger als die Blattfläche),

Bild 2 eine derartige negative Pause davon.

2. Die optische Bilderzeugung mit Hilfe

von Licht, lichtempfindlichen Stoffen und

einer Kamera, das

Aufnahmeverfahren. Die älteste

Art, ein solches "Kamerabild"

zu erzeugen, ist die mit Hilfe eines verdunkelten

Zimmers (italienisch: camera), dessen Fensterladen

ein kleines Loch besitzt. Wie ein solches

Bild zustande kommt, zeigt Bild 3: a sei

eine Pappel, o das Loch, w die Hinterwand

des Zimmers. Es gehen nun von jedem Punkte

der Pappel Lichtstrahlen nach dem Loche

und pflanzen sich in gerader Linie weiter

fort bis an die Wand. Nach dem Punkt á

im Zimmer kann nur Licht von dem Punkte

a der Pappel gelangen, der auf der Verlängerung

der Linie a o liegt. Dasselbe gilt für

die Punkte f´ und g´, und das

Ergebnis ist, dass auf der Wand ein verkehrtes

Bild des Baumes sichtbar wird. An Stelle

des Zimmers kann man einen kleinen Kasten

nehmen, der statt der festen Wand (W) eine

Scheibe aus Mattglas hat; auf dieser Scheibe

sieht man deutlich das Bild eines vor dem

Kasten befindlichen Gegenstandes, wenn in

die Vorderwand des Kastens ein feines Loch

gemacht wird und die Betrachtung der Mattscheibe

unter einem das hintere und das Seitenlicht

abschließenden dunklen Stoff erfolgt.

2. Die optische Bilderzeugung mit Hilfe

von Licht, lichtempfindlichen Stoffen und

einer Kamera, das

Aufnahmeverfahren. Die älteste

Art, ein solches "Kamerabild"

zu erzeugen, ist die mit Hilfe eines verdunkelten

Zimmers (italienisch: camera), dessen Fensterladen

ein kleines Loch besitzt. Wie ein solches

Bild zustande kommt, zeigt Bild 3: a sei

eine Pappel, o das Loch, w die Hinterwand

des Zimmers. Es gehen nun von jedem Punkte

der Pappel Lichtstrahlen nach dem Loche

und pflanzen sich in gerader Linie weiter

fort bis an die Wand. Nach dem Punkt á

im Zimmer kann nur Licht von dem Punkte

a der Pappel gelangen, der auf der Verlängerung

der Linie a o liegt. Dasselbe gilt für

die Punkte f´ und g´, und das

Ergebnis ist, dass auf der Wand ein verkehrtes

Bild des Baumes sichtbar wird. An Stelle

des Zimmers kann man einen kleinen Kasten

nehmen, der statt der festen Wand (W) eine

Scheibe aus Mattglas hat; auf dieser Scheibe

sieht man deutlich das Bild eines vor dem

Kasten befindlichen Gegenstandes, wenn in

die Vorderwand des Kastens ein feines Loch

gemacht wird und die Betrachtung der Mattscheibe

unter einem das hintere und das Seitenlicht

abschließenden dunklen Stoff erfolgt.

1 über die chemischen

Wirkungen des Lichts siehe Grundlagen der

Photographie von Prof. Dr. W. Scheffer,

Union, Deutsche Verlagsgesellschaft, Berlin

Seite 2

zur

Inhaltsübersicht zum

Stichwortverzeichnis zum

Stichwortverzeichnis

Heller

und schärfer erscheinen diese Bilder,

wenn man an Stelle des Loches eine Glaslinse

setzt. Diese Linse entwirft in einer gewissen

Entfernung ein deutliches Bild der Gegenstände,

das man nun auf einen lichtempfindlichen

Stoff wirken kann; man erhält dadurch,

ebenso wie beim Lichtpausverfahren, ein

negatives Bild; dieses kann man nun nach

dem Lichtpausverfahren kopieren, d.h. auf

eine lichtempfindliche Fläche auflegen

und diese wirken lassen; man erhält

wiederum eine Umkehrung des Bildes, also

jetzt ein nach Licht und Schatten richtiges,

positives Bild. Heller

und schärfer erscheinen diese Bilder,

wenn man an Stelle des Loches eine Glaslinse

setzt. Diese Linse entwirft in einer gewissen

Entfernung ein deutliches Bild der Gegenstände,

das man nun auf einen lichtempfindlichen

Stoff wirken kann; man erhält dadurch,

ebenso wie beim Lichtpausverfahren, ein

negatives Bild; dieses kann man nun nach

dem Lichtpausverfahren kopieren, d.h. auf

eine lichtempfindliche Fläche auflegen

und diese wirken lassen; man erhält

wiederum eine Umkehrung des Bildes, also

jetzt ein nach Licht und Schatten richtiges,

positives Bild.

Die

photographische Bilderzeugung setzt sich

also (von später zu erörternden

Ausnahmen, S.

94 und 104,

abgesehen) aus zwei Vorgängen zusammen: Die

photographische Bilderzeugung setzt sich

also (von später zu erörternden

Ausnahmen, S.

94 und 104,

abgesehen) aus zwei Vorgängen zusammen:

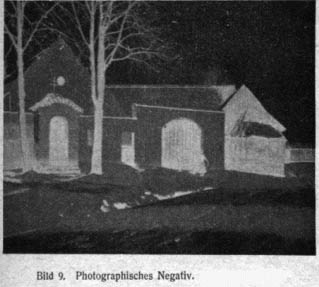

A.

der Erzeugung eines Negativs auf einer mit

einer lichtempfindlichen Schicht überzogenen

Glasplatte mit Hilfe von Kamera und Linse, A.

der Erzeugung eines Negativs auf einer mit

einer lichtempfindlichen Schicht überzogenen

Glasplatte mit Hilfe von Kamera und Linse,

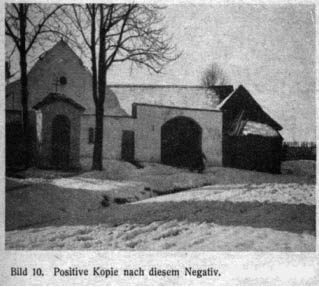

B.

der Herstellung eines Positivs nach diesem

Negativ mit Hilfe des Kopierverfahrens. B.

der Herstellung eines Positivs nach diesem

Negativ mit Hilfe des Kopierverfahrens.

Wir

müssen ferner noch unterscheiden, ob

das Bild durch das Licht sofort sichtbar

gemacht wird (Auskopierverfahren),

oder ob die Folge der Lichteinwirkung unsichtbar

ist, und ob erst durch eine chemische Behandlung

daraus ein sichtbares Bild hervorgerufen

wird

(Entwicklungsverfahren). Das Entwicklungsverfahren

verlangt nur eine viel tausendmal schwächere

Lichtwirkung, man verwendet es daher bei

der Aufnahme (A), das weniger empfindliche

Auskopierverfahren wird beim Kopieren (B)

verwendet. Wir

müssen ferner noch unterscheiden, ob

das Bild durch das Licht sofort sichtbar

gemacht wird (Auskopierverfahren),

oder ob die Folge der Lichteinwirkung unsichtbar

ist, und ob erst durch eine chemische Behandlung

daraus ein sichtbares Bild hervorgerufen

wird

(Entwicklungsverfahren). Das Entwicklungsverfahren

verlangt nur eine viel tausendmal schwächere

Lichtwirkung, man verwendet es daher bei

der Aufnahme (A), das weniger empfindliche

Auskopierverfahren wird beim Kopieren (B)

verwendet.

Seite 3

zur

Inhaltsübersicht zum

Stichwortverzeichnis zum

Stichwortverzeichnis weiter weiter

|